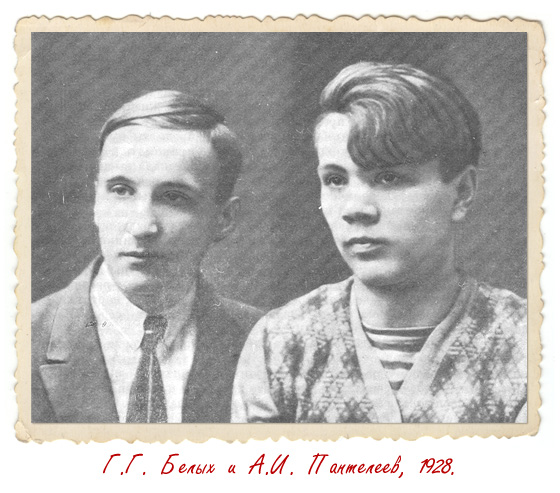

Офицерский состав красноармейцев в Соловецком лагере времён, описанных в романе «Обитель». Вглядитесь в лица. Где Прилепин увидел, что красноармейцы ― это клонированный скот «с собачьими лицами и вдавленными глазами. Как их было отличить? Проще было одну чайку отличить от другой». У Прилепина красноармейцы все на одно лицо, «как китайцы». Для Прилепина, значит, китайцы имеют собачьи лица и вдавленные глаза?

Сначала напомню, что такое мотив и виды мотивов.

Мотив (фр. motif, нем. motiv от лат. moveo — двигаю) — термин, перешедший в литературоведение из музыковедения. Это наименьшая самостоятельная единица формы музыкальной. Развитие осуществляется посредством многообразных повторений мотива, а также его преобразований, введения контрастных мотивов. Мотивная структура воплощает логическую связь в структуре произведения. Впервые термин зафиксирован в «Музыкальном словаре» С. де Броссара (1703 г.). Аналогии с музыкой, где данный термин — ключевой при анализе композиции произведения, помогают уяснить свойства мотива в литературном произведении: его вычленяемость из целого и повторяемость с многообразием вариаций.

В литературоведении понятие «мотив» использовалось для характеристики составных частей сюжета ещё Гёте и Шиллером. В статье «Об эпической и драматической поэзии» выделены мотивы пяти видов: «устремляющиеся вперёд, которые ускоряют действие»; «отступающие, такие, которые отдаляют действие от его цели»; «замедляющие, которые задерживают ход действия»; «обращённые к прошлому»; «обращённые к будущему, предвосхищающие то, что произойдет в последующие эпохи».

Исходное, ведущее, главное значение данного литературоведческого термина поддаётся определению с трудом. Мотив — это компонент произведений, обладающий повышенной значимостью (семантической насыщенностью). Он активно причастен теме и концепции (идее) произведения, но им не тождественен. Являя собой устойчивые семантические единицы, мотивы характеризуются повышенной, исключительной степенью семиотичности. Каждый мотив обладает устойчивым набором значений. Мотив так или иначе локализован в произведении, но при этом присутствует в самых разных формах. Он может являть собой отдельное слово или словосочетание, повторяемое и варьируемое, или представать как нечто обозначаемое посредством различных лексических единиц, или выступать в виде заглавия либо эпиграфа, или оставаться лишь угадываемым, ушедшим в подтекст. Прибегнув к иносказанию, правомерно утверждать, что сферу мотивов составляют звенья произведения, отмеченные внутренним, невидимым курсивом, который подобает ощутить и распознать чуткому читателю и литературоведу-аналитику. Важнейшая черта мотива — его способность оказываться полуреализованным в тексте, явленным в нём неполно, загадочным.

Мотивы могут выступать либо как аспект отдельных произведений и их циклов, в качестве звена их построения, либо как достояние всего творчества писателя и даже целых жанров, направлений, литературных эпох, всемирной литературы как таковой. В этой надындивидуальной стороне они составляют один из важнейших предметов исторической поэтики.

Понятие мотива как простейшей повествовательной единицы было впервые теоретически обосновано в незавершённой работе А.Н. Веселовского «Поэтика сюжетов». Его интересовала по преимуществу повторяемость мотивов в повествовательных жанрах разных народов. Он говорил о мотиве как простейшей, неделимой единице повествования, как о повторяющейся схематической формуле, ложащейся в основу сюжетов (первоначально — мифа и сказки). Таковы похищение солнца или красавицы, иссохшая в источнике вода и т. п. Мотивы здесь не столько соотносятся с отдельными произведениями, сколько рассматриваются как общее достояние словесного искусства. Мотивы, по Веселовскому, исторически стабильны и безгранично повторяемы. В осторожной, предположительной форме учёный утверждал: «… не ограничено ли поэтическое творчество известными определёнными формулами, устойчивыми мотивами, которые одно поколение приняло от предыдущего, а это от третьего? Каждая новая поэтическая эпоха не работает ли над исстари завещанными образами, обязательно вращаясь в их границах, позволяя себе лишь новые комбинации старых и только наполняя их <…> новым пониманием жизни?» Мотив выступал как основа «предания», «поэтического языка», унаследованного из прошлого: «Под мотивом я разумею простейшую повествовательную единицу, образно ответившую на разные запросы первобытного ума или бытового наблюдения. При сходстве или единстве бытовых и психологических условий на первых стадиях человеческого развития такие мотивы могли создаваться самостоятельно и вместе с тем представлять сходные черты». Веселовский считал мотивы простейшими формулами, которые могли зарождаться у разных племён независимо друг от друга. «Признак мотива — его образный одночленный схематизм…». Например, затмение («солнце кто-то похищает»), борьба братьев за наследство, бой за невесту. Сами мотивы не являются актом творчества, их нельзя заимствовать, заимствованные же мотивы трудно отличить от самозарождающихся. Творчество, по Веселовскому, проявлялось прежде всего в «комбинации мотивов», дающей тот или иной индивидуальный сюжет. Для анализа мотива Веселовский использовал формулу: а + b. Например, «злая старуха не любит красавицу — и задаёт ей опасную для жизни задачу. Каждая часть формулы способна видоизмениться, особенно подлежит приращению b». Так, преследование старухи выражается в задачах, которые она задаёт красавице. Задач этих может быть две, три и больше. Поэтому формула а + b может усложняться: а + b + b + b2. В дальнейшем комбинации мотивов преобразовались в многочисленные композиции и стали основой таких повествовательных жанров, как повесть, роман, поэма. Сам же мотив остался устойчивым и неразложимым.

Различные комбинации мотивов составляют сюжет. В отличие от мотива, сюжет мог заимствоваться, переходить от народа к народу, становиться бродячим. В сюжете каждый мотив играет определённую роль: может быть основным, второстепенным, эпизодическим. Часто разработка одного и того же мотива в разных сюжетах повторяется. Многие традиционные мотивы могут быть развёрнуты в целые сюжеты, а традиционные сюжеты, напротив, свёрнуты в один мотив. Веселовский отмечал склонность великих поэтов с помощью «гениального поэтического инстинкта» использовать сюжеты и мотивы, уже подвергшиеся однажды поэтической обработке. «Они где-то в глухой тёмной области нашего сознания, как многое испытанное и пережитое, видимо, забытое и вдруг поражающее нас, как непонятное откровение, как новизна и вместе старина, в которой мы не даём себе отчёта, потому что часто не в состоянии определить сущности того психического акта, который негаданно обновил в нас старые воспоминания».

Творческая деятельность фантазии писателя не произвольная игра живыми картинами действительной или вымышленной жизни. Писатель мыслит мотивами, а каждый мотив обладает устойчивым набором значений, отчасти заложенных в нём генетически, отчасти явившихся в процессе долгой исторической жизни.

По мнению А. Бема, «мотив — это предельная ступень художественного отвлечения от конкретного содержания произведения, закреплённая в простейшей словесной формуле». В качестве примера учёный приводит мотив, объединяющий три произведения: поэмы «Кавказский пленник» Пушкина, «Кавказский пленник» Лермонтова и повесть «Атала» Шатобриана, — это любовь чужеземки к пленнику; привходящий мотив: освобождение пленника чужеземкой, либо удачное, либо неудачное. И как развитие первоначального мотива — смерть героини.

Особую сложность представляет выделение мотивов в литературе последних веков. Разнообразие мотивов, сложная функциональная нагрузка требует особенной скрупулёзности при их изучении.

Мотив часто рассматривается как категория сравнительно-исторического литературоведения. Выявляются мотивы, имеющие очень древние истоки, ведущие к первобытному сознанию и вместе с тем получившие развитие в условиях высокой цивилизации разных стран. Таковы мотивы блудного сына, гордого царя, договора с дьяволом и т. д.

В литературе разных эпох встречается и действенно функционирует множество мифологических мотивов. Постоянно обновляясь в разных историко-литературных контекстах, они вместе с тем сохраняют свою смысловую сущность. Например, мотив сознательной гибели героя из-за женщины проходит через многие произведения XIX—XX вв. Самоубийство Вертера в романе «Страдания молодого Вертера» Гёте, гибель Владимира Ленского в романе Пушкина «Евгений Онегин», смерть Ромашова в романе Куприна «Поединок». По-видимому, этот мотив можно рассматривать как трансформацию выделенного Веселовским в поэтическом творчестве глубокой древности мотива: «бой за невесту».

Мотивы могут быть не только сюжетными, но и описательными, лирическими, не только интертекстуальными (Веселовский имеет в виду именно такие), но и внутритекстовыми. Можно говорить о знаковости мотива — как в его повторяемости от текста к тексту, так и внутри одного текста. В современном литературоведении термин «мотив» используется в разных методологических контекстах и с разными целями, что в значительной степени объясняет расхождения в толковании понятия, его важнейших свойств.

Общепризнанным показателем мотива является его повторяемость. В роли мотива в произведении может выступать любой феномен, любое смысловое «пятно» — событие, черта характера, элемент ландшафта, любой предмет, произнесенное слово, краска, звук и т. д.; единственное, что определяет мотив, — это его репродукция в тексте, так что в отличие от традиционного сюжетного повествования, где заранее более или менее определено, что можно считать дискретными компонентами («персонажами» или «событиями»), здесь не существует заданного «алфавита» — он формируется непосредственно в развёртывании структуры и через структуру.

Например, в романе В. Набокова «Подвиг» можно выделить мотивы моря, мелькающих огней, тропинки, уходящей в лес. В этом же романе другой мотив — чужеродности героя окружающему миру — определяет во многом развитие сюжета, способствует прояснению главной идеи. И если в «Подвиге» мотив чужеродности ограничивается изгнанничеством («Выбор его не свободен есть одно, чем он заниматься обязан, он изгнанник, обречён жить вне родного дома»), то в других произведениях Набокова он обретает более широкое значение и может определяться как мотив чужеродности героя пошлости и заурядности окружающего мира («Дар», «Зашита Лужина», «Истинная жизнь Себастьяна Найта» и др.).

Ведущий мотив в одном или во многих произведениях писателя может определяться как лейтмотив. Иногда говорят и о лейтмотиве какого-либо творческого направления (нем. Leitmotiv; термин был введён в употребление музыковедами, исследователями творчества Р. Вагнера). Обычно он становится экспрессивно-эмоциональной основой для воплощения идеи произведения. Лейтмотив может рассматриваться на уровне темы, образной структуры и интонационно-звукового оформления произведения. Например, через всю пьесу Чехова «Вишневый сад» проходит мотив вишнёвого сада как символа Дома, красоты и устойчивости жизни. Этот лейтмотив звучит и в диалогах, и в воспоминаниях героев, и в авторских ремарках: «Уже май, цветут вишнёвые деревья, но в саду холодно, утренник»: «Посмотрите, покойная мама идёт по саду… в белом платье!» (действие 1, Раневская); «Приходите все смотреть, как Ермолай Лопахин хватит топором по вишнёвому саду, как упадут на землю деревья!» (Лопахин).

Можно говорить об особой роли как лейтмотива, так и мотива в организации второго, тайного смысла произведения, другими словами — подтекста, подводного течения. Лейтмотивом многих драматических и эпических произведений Чехова является фраза: «Пропала жизнь!» («Дядя Ваня», действие 3, Войницкий).

Особые «отношения» связывают мотив и лейтмотив с темой произведения. Утвердился тематический подход к изучению мотива. «Эпизоды распадаются на ещё более мелкие части, описывающие отдельные действия, события или вещи. Темы таких мелких частей произведения, которые уже нельзя более дробить, называются мотивами», — писал Б. Томашевский. Мотив можно рассматривать как развитие, расширение и углубление основной темы. Например, темой повести Достоевского «Двойник» является раздвоение личности бедного чиновника Голядкина, пытающегося утвердиться в отвергнувшем его обществе с помощью своего уверенного и наглого «двойника». По мере развёртывания основной темы возникают мотивы одиночества, неприкаянности, безнадёжной любви, «несовпадения» героя с окружающей жизнью. Лейтмотивом всей повести можно считать мотив фатальной обречённости героя, несмотря на его отчаянное сопротивление обстоятельствам.

В современном литературоведении существует тенденция рассматривать художественную систему произведения с точки зрения лейтмотивного построения. Основной приём, определяющий всю смысловую структуру «Мастера и Маргариты» и вместе с тем имеющий более широкое общее значение, — это принцип лейтмотивного построения повествования. Имеется в виду такой принцип, при котором некоторый мотив, раз возникнув, повторяется затем множество раз, выступая при этом каждый раз в новом варианте, новых очертаниях и во всё новых сочетаниях с другими мотивами.

Внимание к мотивам, таящимся в литературных произведениях, позволяет понять их полнее и глубже. Так, некими «пиковыми» моментами воплощения авторской концепции в известном рассказе Бунина о внезапно оборвавшейся жизни очаровательной девушки являются «лёгкое дыхание» (словосочетание, ставшее заглавием), лёгкость как таковая, а также неоднократно упоминаемый холод. Эти глубинно взаимосвязанные мотивы оказываются едва ли не важнейшими композиционными «скрепами» бунинского шедевра и одновременно — выражением философического представления писателя о бытии и месте в нём человека. Холод сопровождает Олю Мещерскую не только зимой, но и летом; он царит и в обрамляющих сюжет эпизодах, изображающих кладбище ранней весной. Названные мотивы соединяются в последней фразе рассказа: «Теперь это лёгкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре».

Один из мотивов толстовского романа-эпопеи «Война и мир» — душевная смягчённость, нередко сопряжённая с чувствами благодарности и покорности судьбе, с умилением и слезами, главное же — знаменующая некие высшие, озаряющие моменты жизни героев. Вспомним эпизоды, когда старый князь Волконский узнаёт о смерти невестки; раненого князя Андрея в Мытищах. Пьер после разговора с Наташей, ощущающей себя непоправимо виноватой перед князем Андреем, испытывает какой-то особенный душевный подъём. И здесь говорится о его, Пьера, «расцветшей к новой жизни, размягчённой и ободрённой душе». А после плена Безухов спрашивает у Наташи о последних днях Андрея Болконского: «Так он успокоился? Смягчился?»

Один и тот же мотив может получать разные символические значения в лирических произведениях разных эпох, подчёркивая близость и в то же время оригинальность поэтов: ср. мотив дороги в лирических отступлениях Гоголя в поэме «Мёртвые души» и в стихотворении «Бесы» Пушкина, «Родина» Лермонтова и «Тройка» Некрасова, «Русь» Есенина и «Россия» Блока.

Термин «мотив» используется и в ином значении, нежели изложено выше. Мотивами нередко называют темы и проблемы творчества писателя (например, нравственное возрождение человека; алогизм существования людей). В современном литературоведении бытует также представление о мотиве как «внеструктурном» начале — как о достоянии не текста и его создателя, а ничем не ограниченной мысли толкователя произведения.

Исходя из сказанного, к мотивам ― с некоторой натяжкой ― можно было бы причислить «жестокость» и «выживание», но я отнёс их к второстепенным темам, потому что они входят в ткань всего текста романа «Обитель» ― страница за страницей. Мотивы же ― «мельче» темы: они только «повторяются» в тексте.

- Лейтмотив

Сюжет романа «Обитель» организован вокруг главного героя, Артёма Горяинова. Герой ― пацан, угодивший в лагерь. Лейтмотивом романа является «пацанство». Это лейтмотив всего творчества Прилепина, а в «Обители» автор только распространил его на «лагерную тему». Пацанство, как лейтмотив, соответствует выбранному автором главному герою и жанру романа ― приключения, авантюра, ― но выламывается из устоявшихся канонов «лагерной темы». Учитывая то, что главная идея произведения ― перевоспитание трудом и культурой, ― была заявлена, но осталась не раскрытой, лейтмотив выбран неправильно. Нужны были другие герои или герой ― носитель идеи, а вовсе не пацан.

Тем не менее, читательский интерес к такому лейтмотиву закономерен: в русской литературе ещё не было «пацана» в лагере. Из этого яркого и очень физиологичного лейтмотива вырастает несколько второстепенных мотивов: «любовь», голод, физическое доминирование, специфические отношения в коллективе.

С мотивом «пацанства» также связано отсутствие в романе мотивов сострадания, смирения и покаяния ― главных мотивов в творчестве Достоевского. Главного героя, пацана Артёма, никто не перевоспитывает, хотя он отцеубийца, себялюбивый дурак, индивидуалист и, естественно, никудышный гражданин советского государства. Артём, как полагается «настоящему пацану», дерётся и занимается онанизмом; дурака-пацана все, кому не лень, поучают; его сексуально ― как орудие мести ― использует похотливая Галя; он живёт сегодняшним днём ― бездумно, по инерции, без «позиции» и зачастую без сопротивления. Ну какое, право, сопротивление, если нет собственной позиции, нет опоры хоть на какую-то систему ценностей? Сопротивление пацана показано в романе только в рамках темы физического выживания.

- Второстепенные мотивы

В художественной структуре романа «Обитель» присутствуют «Серебряный век» и стукачество. Но они только обозначены в романе, и второстепенными мотивами не стали.

Так же не тянут на мотивы пейзаж, страх, любящая женщина, классовая борьба, солидарность, противостояние политических и уголовников (оно обозначилось позже ― в ГУЛАГе).

Полностью отсутствует в романе мотив «остального мира», без которого нельзя отразить эпоху ― эпоху грандиозной культурной революции, происходящей в СССР. Это очевидный серьёзный просчёт автора: Соловки образца 1920-х годов были теснейшим образом связаны с внешним миром: письма и посылки с книгами и журналами приходили десятками тысяч, не возбранялись свидания с родственниками и друзьями… Тесная связь с континентом не могла не отражаться на мироощущении «сидельцев», но в романе мотива «остального мира» нет совсем, разве что упоминания о продуктовый посылках и о приезде в лагерь матерей Артёма и Осипа Троянского.

Здесь я рассмотрю следующие второстепенные мотивы:

1) «любовь»;

2) еда, голод;

3) тело, нагота;

4) телесные наказания, «страшилки»;

5) насилие;

6) чекисты и красноармейцы ― чудовища, черти.

- Мотив «любви»

У меня нет сил убрать скобки у слова «любовь» применительно к роману «Обитель».

Вот что пишут блогеры:

«Роман этот для меня необъясним, это бесшовный хитон. Но всё же характерный почерк автора неизбывен: как и в «Саньке» герой живёт по принципу «полюбить, так королеву» и становится любовником любовницы своего начальника. Как и в «Саньке» мы имеем пространные эротические сцены. Но если Прилепину времён «Саньки» я бы позволила себе сказать: «эротическая сцена на три страницы ― это, во-первых, слишком много, во-вторых, просто безвкусно, в-третьих, у человека есть и другие физиологические проявления, если уж браться воздействовать на читателя именно с этой стороны, то нечестно замалчивать и кое-какие другие процессы», то Прилепину времён «Обители» я это сказать не посмею, хоть и остаюсь при своём мнении. Это художник, сумевший так изобразить силу плотского человеческого страдания и влияние этого страдания на душу и судьбу, что нет уже к нему никаких вопросов. Только весёлая песенка крутится в голове, которую любил напевать герой: «Не по плису, не по бархату хожу, а хожу, хожу по острому ножу…». И есть в том, что мне эти строчки перестали казаться весёлыми чуть раньше, чем герою, какое-то утешение».

«Сказать по правде, любовная линия романа кажется мне натянутой. Ну какая уж при таком раскладе любовь! Однако понимаю нужды автора ― приходится ведь строить сюжет! ― и не хочу придираться».

«Чего только стоит высокохудожественное описание онанистического акта главного героя, возбудившегося от вида селедки! Читала и обалдевала!»

«Отдельная история ― любовная линия в романе. Тем, кто переживал отношения любви-ненависти, кто повисал на волоске, а женщина картинно пощёлкивала перед этим волоском ножницами ― читать тем более. Собственно, эта линия ― всё как положено ― и оживляет текст. И заостряет тот самый ракурс».

«Любви между ними нет, чувство, испытываемое Артёмом, оказывается иллюзией, эрзацем, порождённым нечеловеческой, звериной тоской молодого мужчины по женскому телу. Галину же, как она сама признаётся в дневнике, бросило в объятия Артёма желание отомстить неверному Эйхманису. Так что не любовь — лишь похоть и мщение».

Другие высказывания блогеров о «любви» в романе «Обитель» можно прочесть здесь: http://www.zaharprilepin.ru/ru/zhivaya-rech/blogeri-o-romane-obitel.html

Александр Котюсов в рецензии на роман (http://www.proza.ru/2014/11/03/1068) писал:

«Аннотация книги повествует нам о том, что «Обитель» ― «трагическая история одной любви». Многие рецензенты вторят этому, мол, любовь льётся потоком через весь роман, да не просто любовь, любовь зека к чекистке. Сегодня это модно ― любовь на изломе, фашиста к русской девушке, заключённого к следователю. Прочитав книгу, я не смог отделаться от впечатления, что рецензенты не читали роман вовсе. Любви в романе нет. Случайная встреча, несколько месяцев без женщины, для мужчины почти любая в цене, а тут ещё ухоженная, вкусно пахнущая, облечённая властью чекистка Галя. Артём для неё случайный выбор, пущенный по колесу рулетки шарик. Уже в конце романа из её дневника (кто-то считает, что он существовал в реальности… да бросьте, нет, конечно) мы узнаём, что Галиной целью было досадить Эйхманису, выместить обиды за его пьяные оргии в бане с заключёнными из женбарака, возможно, его-то как раз она и любила, а тут Артём с наглым вызовом не по чину ― «я умею хорошо целоваться» ― вот и завертелось всё. «Ты никто, ― всхлипывала Галя, ― тут мог быть кто угодно ― я выбрала тебя: пустое место». Артём и есть пустое место. Горяинов и не скрывает вовсе, что пользуется подкатившимся к нему фартом, Галиной, ощущая её потребность в нём, каждый раз рассчитывая на то, что она облегчит его жизнь в лагере, переведёт на работы попроще или освободит от них вовсе. Артём платит телесной близостью за её расположение. Артём ― проститутка, отдающаяся (надо называть вещи своими именами) за спецпитание и лагерные поблажки. Его это не смущает. В Соловках цена проституции ― жизнь! Женщины за сожительство с чекистами освобождаются от тяжёлых работ, а некоторые и вовсе досрочно ― на волю. Почему так не может быть и с мужчиной. Артём ― лагерный карьерист, правда, с ещё сохранившимися элементами совести, и не важно, где можно сделать эту карьеру (чем он занимался до Соловков, мы так толком и не узнаем), а здесь он стремится всё выше и выше, гордо именуя себя ординарцем начальника лагеря. Гордиться службой у убийц. Куда уж дальше…»

Дмитрий Бутрин (сайт «Колта» от 26 июня 2014 г. http://www.colta.ru/articles/literature/3669) писал:

«»Обитель» имела все шансы стать в том числе романом о чувственности — но как раз в этом наибольшая проблема текста. В тексте так много эротического, что несуществование в нём женского персонажа просто изумляет. Тем не менее главная женская фигура у Прилепина по существу отсутствует, она отрывочна, неочевидна, её нет необходимости понимать и нет никакой возможности понять: вымышленный дневник Галины как приложение к тексту лишь демонстрирует, в какой степени для Прилепина это проблема. «Обитель» — предсказуемо роман о мужчинах (да и о ком бы мог быть роман, действие которого происходит преимущественно в мужских бараках Соловков). Но то, что в истории любви Артёма нет второй половины, нет определённого существа, для которого тело и душа едины, — едва ли не трагедия. Женщина не спасла — а значит, многое напрасно».

Итак, герой оказался в нужное время в нужном месте. Он не альфа-самец, как принято называть на западе преуспевающих мужчин-самцов, потому что альфа заботится о своей женщине или женщинах, как лев в прайде. А этот готов предать или даже убить свою «любимую». Галина любовь мотивирована желанием отомстить: это не любовь, а месть. С её стороны есть месть + похоть, с его стороны ― одна похоть, и, может быть, ещё чувство самодовольства, желание потрафить чувству собственной исключительности. Это всё никудышные мотивы, чтобы возникшую интимную связь называть любовью. Герои стали физически нужны друг другу, чтобы удовлетворить свои сексуальные потребности, и в очень малой степени эта связь движет сюжет. А затяжной эпизод с морским путешествием любовников, положивший конец этой «любви», в романе вообще лишний.

- Мотив еды, голода

О гастрономии романа «Обитель» блогер (http://www.zaharprilepin.ru/ru/zhivaya-rech/blogeri-o-romane-obitel.html) писал:

«Соловки Прилепина столь же исполнены в эстетике vivid, сколь «Архипелаг» Солженицына в эстетике mort. Самое странное, конечно, это гастрономическая экзальтация на каждой второй странице. Боюсь прибавить пару килограмм, пока дочитаю. То солнце плавает в озере, как кусок масла, то старушка достаёт «из своих сумок халву ― издающую тихий, сладкий запах, похожую на развалины буддийского храма, занесённого сахарной пылью». Такое фуд порно умел Юрий Карлович Олеша писать».

Рабочие выходят из ворот кирпичного завода на Соловках образца 1929 года. Здесь не только истощённых, но даже худых людей не видно

Мотив еды и голода возникает в любое время и в любом месте, где люди много работают физически. Строителей египетских пирамид кормили, что называется, на убой. В стройотряде, если студентов не кормить как следует, то не будет и работы. Если не кормить работников, вспыхивают «голодные бунты»: людям всё равно умирать ― и они решаются на бунт. На Соловках образца 1920-х годов не случилось ни единого «голодного бунта».

В романе голод «сидельцев» сильно преувеличен. Прилепин зачем-то изображает Соловки как Освенцим, хотя на многочисленных фотографиях и в документальных кинокадрах тех времён ни один из тысяч запечатлённых «сидельцев» не выглядел истощённым. Сам факт, что главный герой Артём постоянно думает о сексе, энергично занимается онанизмом, покупает проститутку и регулярно, как кобель, покрывает здоровую лагерную суку Галю, свидетельствует о достаточном питании, отличном функционировании организма героя, что было бы немыслимо в условиях Освенцима.

Рабочие пошивочного цеха. Где Прилепин увидел Освенцим?

Прилепин всех делает голодными: и людей, и чаек, и собаку Джека, и оленя, и кошку, и кроликов, и даже комаров. Да, бездомные кошки и собаки, лисы и морские свинки, и, тем паче, комары и клопы, хотят есть ― везде и всегда. Но зачем об этом буквально на каждой странице писать в романе о Соловецком лагере? Голод зверья и кровососов на страницах романа выглядит как дешёвое нагнетание, как высосанная из пальца дополнительная «страшилка». Кстати, олень летом может легко прокормиться на подножном корме и без всяких людей…

- Мотив тела, наготы

Дмитрий Бутрин (http://www.colta.ru/articles/literature/3669) писал:

«Тема тела в «Обители» вряд ли случайна, хотя название книги скорее всего принадлежит издателю. Слишком коммерчески-претенциозно оно звучит по отношению к тексту и слишком много возможной и почти исключённой из самого романа иронии может звучать в нём. «Обитель» Прилепина, Соловки, — это место, где трудом православных святых Зосимы и Савватия много веков назад тело начало расставание с душой, и в 20-х всё это продолжалось и будет продолжаться.

Смерть на Соловках так же привычна в XVI веке, как и в XX, — много ли разницы в том, как и кто мучает невинного человека, если это делает, по Прилепину, в такой же степени виноватый человек? Все виноваты, ибо у всех есть тело. Но, как и полагается тюремному роману, главным героем здесь будет не душа, а тело. Оно болит. Оно видит муху на синем языке покойника в трясущейся на кочках телеге. Оно слышит, как поэт Афанасьев вдохновенно описывает десятки видов несоловецких закатов — на Соловках закат как нож, но тело презирает метафоры, поскольку боится ножа. Оно покрывается гусиной кожей от одного вида осенней воды, в которую нужно лезть, чтобы до полусмерти таскать на себе скользкие и тяжкие брёвна-баланы. Оно голодает и с радостью принимает баланду. Оно вдыхает смрад от чёрно-бурых лисиц, выращиваемых рациональным хозяином лагеря смерти для организации экспортных поставок меха — парижские и стокгольмские женщины купят шубы. Оно смывает чужую кровь с чужого сапога. Оно голодает. Наконец, оно целует женщину — в существовании женщины, чекистки Гали, и должен, кажется, быть сюжет».

Телесность, физиологичность присущи творчеству Прилепина. Мотив тела в «Обители» порою даже «кошмарит» читателя. Чекисты с животами, полными червей; мыться в бане с трупами; муха на синем языке покойника… ― это явный перебор, грубый и совершенно излишний натурализм.

Андрей Рудалёв (http://literratura.org/criticism/470-andrey-rudalev-obitel-velikogo-pereloma.html: писал:

«Если Соловки ― это ковчег времён нового потопа, то Артём ― вполне может сойти за библейского Хама, сына Ноя. Он увидел наготу отца своего, за что и был проклят: «Бог на Соловках голый. Не хочу его больше. Стыдно мне <…> Упал в собственное тело, очнулся, поймал себя на том, что видел не Бога, а собственного отца — голым — и говорил о нём».

Согласно библейской легенде, один из сыновей Ноя по имени Хам увидел своего отца обнажённым, когда тот лежал в шатре опьянённый

Мотив наготы постоянно присутствует в романе. В какой-то мере в этом ― избавление от ветхих риз прошлого, ведь в подкладке империи, как считает Мезерницкий, «вши, гниды всякие, клопы — всё там было». Подкладку эту здесь просто вывернули наверх. Вывернул наизнанку в финале тюленью куртку Артём, обшил каким-то рваньём — «получилось как раз то безобразие, что требовалось». К «голому» Артёму прилипла куртка, вместо нового образа получилось безобразие. Вот он и новый человек…

Соловки ― своеобразная Голгофа-Секирка, в основании которой лежит скелет ветхого человека, от которого всеми силами хотели избавиться и штыками произвести новую святость. Артём слышал, как отец Зиновий сказал новому начальнику лагеря Ногтеву: «Вам мало было предать — вы захотели заново убить Христа. Ведь солдат, который ткнул его под бок копьём — святой. И Красная армия — она тоже, как поглядеть, желает быть святой». Эту новую святость пытаются достичь с предельным максимализмом, но очередной извод устроения Царства Божьего на земле обернулся адской ямой».

Я не в силах квалифицированно прокомментировать мотив наготы, ибо плохо знаю Святое писание. Но мне представляется сравнение Секирной горы с Голгофой, а Артёма ― с сыном Ноя Хамом, явной натяжкой, «красным словцом» Рудалёва. Ной, не имея выбора, спал со своими дочерями, а отец Артёма, когда его убил Артём, имел выбор и прелюбодействовал с чужой женщиной ― имела место обычная супружеская измена. Герой романа никак не связан с инцестом и с названными Рудалёвым коллизиями из Писания.

- Мотив телесных наказаний. «Страшилки»

Телесные наказания советской властью решительно отвергались. Они считались пережитком прошлого, отрыжкой царизма. Это не значит, что после кровавой гражданской войны, остатки которой тлели и в описываемых в романе 1920-х годах, телесные наказания и пытки не проводились вообще, но они стали редкими и тщательно скрывались. Вопреки этому факту, роман изобилует показом телесных наказаний, которые в контексте представляют собой натянутые «страшилки».

Никакой логики в авторской позиции относительно телесных наказаний в романе не обнаруживается. Если, как показывает автор, «преступники охраняют преступников» (напомню, по статистике 1928 года на Соловках охрана на 60 % состояла из безоружных заключённых), то каждый охранник ― чекист или красноармеец ― должен понимать, что если он сегодня и будет зверствовать, то завтра станет осуждённым и мученики ему жестоко отомстят за себя и за своих товарищей по нарам. Прилепин отказывает своим героям-охранникам в простой житейской логике, выставляет их полными идиотами.

Задушенный «сидельцами» под нарами барака беспризорник, грязные чресла которого прикрыты консервной банкой, ― это «страшилка». Зачем было Прилепину сочинять такую «страшилку» ― моему уму не постижимо. На тему насилия над детьми в литературе и кинематографе существует негласный запрет. Ни один уважающий себя писатель в XXI веке не станет трогать эту тему и, тем паче, красочно её изображать. Детей не было в Соловецком лагере, попасть им туда было абсолютно невозможно. По воспоминаниям «сидельцев» ― академика Лихачёва, например, ― заключённых постоянно строили и пересчитывали. Заключённых возили на единственном маленьком пароходе «Глеб Бокий» и на барже «Клара Цеткин» на буксире. Заводили на палубу и опускали в трюм по одному. Спрятаться подростку там попросту негде. Конвой был очень серьёзным, а установки Кремля ― конкретными: юных беспризорников в 1920-х годах не судили, а успешно перевоспитывали в сотнях государственных интернатов на материке. Беспризорники считались жертвами царизма, советское государство было заинтересовано перевоспитать их, сделать из них «новых советских людей», а вовсе не гнобить в лагерях за Полярным кругом. Прилепин не понимает, что к 1929 году в СССР была выстроена и эффективно работала мощная государственная машина, которую ― под страхом смерти ― никто не посмел бы попытаться объехать стороной. Это к вопросу о знании Прилепиным эпохи, о которой он взялся писать.

То же самое касается палочных наказаний, выдуманных Прилепиным. За палочные наказания красноармейцев, о которых говорится в романе, полагался расстрел. Даже напуганный протестами царизм перед революцией отказался от палочных наказаний ― сначала относительно женщин, а потом и мужчин (кроме армии).

У автора романа, по-моему, крутая каша в голове. Он, ничтоже сумняшеся, перенёс телесные наказания и всякого рода пытки из времён ГУЛАГа в экспериментальное время 1920-х годов. Это во времена ГУЛАГа оклеветанный человек мог погибнуть в лагере, а из числа «сидельцев» 1929 года даже классовые враги, такие как царский генерал Зайцев, воевавший с Советами в армии самого кровавого казацкого генерала Дутова, преспокойно отсиживали свои три года ― и целыми и невредимыми выходили с Соловков и подавались в эмиграцию.

Заключённые ― люди, но в массе своей далеко не подарки. Заключённый будущий академик и самый культурный в России человек Лихачёв ― тот подарок, но таких на Соловках было единицы. Большинство же осуждённых не хотят слушаться и нарушают дисциплину, они вредят, они делают на зло, они хамят, они воруют, они бьют и убивают, они не хотят работать, они ломают и жгут казённое имущество, они хотят сбежать…

О контингенте соловецких «сидельцев» середины 1920-х Борис Ширяев в «Неугасимой лампаде» писал:

«Случайно спасшиеся от расстрела на фронте пленные деникинцы и колчаковцы, участники офицерских заговоров и восстаний, кронштадтские матросы, крестьяне-повстанцы средней России, повстанцы-грузины, Ферганские и Туркменские басмачи… Потом — причастные на самом деле или припутанные, «пришитые», как говорили на Соловках, к громким «показательным» процессам: церковники-тихоновцы, фёдоровцы, баптисты и даже несколько масонов, а вместе с ними и хлопья пены уже вошедшего в полную силу НЭП-а: валютчики чёрной биржи, растратчики, преимущественно из коммунистов (беспартийные шли в суд), первые «хозяйственники» — незадачливые дельцы советской торговли, а вместе с ними захваченные в облавах проститутки и торговцы кокаином. Пестры были толпы сходивших на соловецкий берег с парохода «Глеб Бокий»».

С таким контингентом не уснёшь спокойно. Для заключённых характерно стадное чувство, а руководят этим пёстрым стадом в основном криминальные авторитеты. Не будущий академик Лихачёв имел вес в Соловецком лагере, а какой-нибудь уголовный авторитет или колчаковский офицер ― злой, отчаянный, ненавидящий своих классовых врагов, легко переступающий через кровь… Уговоры на таких людей не действуют. Таких не бить невозможно. Так было во все времена и во всех местах. И сегодня охранники бьют заключённых, и в основном за дело, иначе не будет ни дисциплины, ни работы, ни относительной безопасности. Охранники ― тоже люди, они бьют по необходимости, а случайно попавших в охрану садистов в конце концов изгоняют или осуждают. В тюрьмах не может быть демократии, свободы, преступники их не заслужили. На Соловках тоже били, но это естественно. Только не нужно было Прилепину выдумывать излишние телесные наказания, выпячивать наказания, превращать их в повод осудить советскую власть, которую писатель почему-то не любит.

Ф.И. Эйхманс. Реальный начальник Соловецкого лагеря

Начальник Соловецкого лагеря Эйхманис не соглашается с огульными обвинениями в наказании заключённых:

«― Пишут ещё, что здесь мучают заключённых. <…> Отчего-то совсем не пишут, что заключённых мучают сами же заключённые. Прорабы, рукрабы, десятники, мастера, коменданты, ротные, нарядчики, завхозы, весь медицинский и культурно-воспитательный аппарат, вся контора ― все заключённые. Кто вас мучает? <…> Вы сами себя мучаете лучше любого чекиста!» [Стр. 272]

В мотиве телесных наказаний Прилепин продемонстрировал в романе подход не художника, а политика, занявшего одну из сторон классового конфликта, ещё не утихшего в конце 1920-х.

- Мотив насилия

Мотив насилия, свойственный произведениям Прилепина, освещён в специальной курсовой работе Евгении Расташанской «Насилие в сборнике рассказов Захара Прилепина «Грех»» (Москва, 2011 г.). Прилепина можно считать писателем-специалистом по литературному насилию. Всё, что написано в работе Расташанской, можно отнести к роману «Обитель».

Вот цитата из раздела «Насилие в сборнике: функции и виды»:

«Насилие ― ещё один лейтмотив сборника. Насилие есть в каждом рассказе, потому что оно ― неотъемлемая часть окружающего мира, в которой живёт герой. Более того, Захар сам является частью этого насилия и не раз к нему прибегает, поскольку он неотделим от среды, в которой родился и вырос, он вынужден жить по её правилам. По мере движения по разным рассказам ― этапам, насилие воплощается в разных формах и разной степени, поэтому оно нуждается в классификации.

Прежде всего, существует насилие физическое и насилие психологическое. Первое не так страшно по сравнению со вторым, поскольку оно не разрушает личностной целости человека ― только если не грозит полным уничтожением, как это происходит в последнем рассказе «Сержант». Насилие физическое в той или иной форме присутствует почти в каждом рассказе, поскольку оно является неотъемлемой частью человеческой природы. Физическое насилие присуще даже главному герою, что особенно ярко выражено в рассказе «Шесть сигарет и так далее», где работа вышибалой в ночном клубе подразумевает чаще всего только один разговор ― разговор силы с силой. Вопрос только в том, каким целям каждая из них служит.

Как правило, источником насилия становятся те герои сборника, которые неполноценны или искалечены внутренне. Насилие с их стороны ― это попытка доказать окружающему миру собственную значимость, компенсировав тем самым какие-либо душевные проблемы. Своей жестокостью и бессмысленным насилием поражает эпизод в рассказе «Колёса», со знакомым главного героя, которого Захар с первых же страниц именует исключительно «дураком», точно так же характеризуя все его движения ― «дурацкое внимание». Этот самый «дурак» сажает на подоконник маленького котёнка, цепляя его за край внешней стороны только коготками. Звёрек держится до того момента, когда знакомый Захара легонько ударяет котёнка по коготкам, чтобы «хоть как-то себя развлечь», тот отцепляется и летит с высоты пятого этажа на лавку. Захар находит его уже «успокоенным и мягким». Ощущения от бессмысленного убийства маленького беззащитного существа передают внутреннее состояние героя. Здесь важно не только то, для чего автору необходимо это сравнение, но и участники совершившегося насилия: «дурак» ― душевно неполноценный, и маленькое животное, не способное этому самому насилию противостоять. В сборнике Прилепин часто использует образы маленьких животных (щенки в первом рассказе «Какой случится день недели», котёнок) как объектов, страдающих от насилия.

Первая ступень насилия ― это насилие физического. За ним следует насилие моральное, воздействующее на личность. Это самая тяжёлая и жестокая форма, поскольку она внутренне ломает того, кто подвергается воздействию. Моральное насилие как бы вовлекает в себя обе стороны: одна, уже неполноценная, пытается самоутвердиться, другая, наоборот, только разрушается и, возможно, становится такой же поломанной.

«Сердце отсутствовало. Счастье ― невесомо, и носители его ― невесомы. А сердце ― тяжёлое. У меня не было сердца. И у неё не было сердца, мы оба были бессердечны». Начало первого рассказа ― «Какой случится день недели» ― сразу же нарушает привычные понятия о счастье. Отсутствие сердца – это холодность и жестокость. Но в представлении героя как раз-таки наоборот: сердце тяготит, тянет к земле, желания сердца могут стать источником насилия.

<…>

Единственной формой насилия, показанной в этом рассказе, является насилие внешнее. Даже смерть одного из героев ― артиста Константина Валиеса ― естественна, причиной её явилась старость, а не чьё-то воздействие. Главные герои рассказа ― полноценны внутренне, именно поэтому в маленький мир их семьи не вторгается жестокость мира внешнего.

Второй рассказ ― «Грех» ― неслучайно вынесен в название всего сборника, поскольку он посвящён природе насилия. Герой самостоятельно даёт ему определение, которое затем служит ему ориентиром в течение всей жизни.

В пространстве рассказа нет враждебного мира, наоборот: идиллическая картина сельской жизни, бабушки и дедушки, двоюродные сестры, старший брат. Нет никакого внешнего конфликта. Зато есть конфликт внутренний: главный герой, ещё совсем юный (что подчёркнуто в том числе именем ― Захарка), испытывает в себе борьбу чувств и желаний с разумом. Он влюбляется в свою старшую сестру ― Катю, недавно родившую ребёнка. Муж служит второй год в армии и Катя самостоятельно занимается ребёнком, помогает бабушкам и дедушкам. Живёт, спокойно ожидая возвращения мужа. Захар влюбляется в Катю ― ему нравятся её «похорошевшие после родов бедра», «звонкий заливистый смех», её женская зрелость и материнская красота. Главный герой невольно начинает претендовать на место Катиного мужа, мысленно образуя из неё и себя пару. Одновременно он чувствует, что лишён права обладать ею по той причине, что Катя ― это его сестра, у которой есть муж. Но, что самое главное, Захар её не любит так, как любит мужчина женщину. Не любит потому, что он ещё сам не повзрослел и не стал полноценным внутренне, что исключает возможность зрелых чувств. Не любит ещё и потому, что его чувства к Кате ― это эмоции и желания. Это не любовь к человеку, это любовь к красоте.

В результате столкновения разумных доводов и желаний рождается то, что герой внутри самого себя называет «грехом». Главным событием в рассказе становится взросление Захара, определившего для себя понятия чёрного и белого: «Всякий мой грех… ― сонно думал Захарка, ― всякий мой грех будет терзать меня… А добро, что я сделал, ― оно легче пуха. Его унесёт почти любым сквозняком». Герой расставляет приоритеты и справляется с источником насилия внутри самого себя. Здесь он и понимает, как оно рождается. Насилие возникает тогда, когда человек не способен в борьбе желаний и разума включить силу воли и поступить так, как того требует ситуация, а не природа. Совершать насилие ― в данном случае идти на поводу у своих желаний и инстинктов, не думая о последствиях для окружающих.

После внутренней эволюции в каждом новом рассказе выступает немного разный, но уже целостный тип героя, мировоззрение которого понятно читателю. При этом формы насилия, с которыми сталкивается Захар, постоянно меняются.

Так, рассказ «Карлсон» ― перевёрнутая сказка, в которой действует злой «Карлсон» ― Алексей. Внешне похожий на сказочного героя ― полный, плотный, бескорыстный и одинокий добряк. У него есть семья, дочка, работа, но он всё равно одинок. Чтобы спастись от этого чувства, он постоянно пьёт. И делает не один, а в компании «малыша». «Малышом» становится друг, коллега, которому Алексей покровительствует ― помогает с работой, деньгами. Взамен необходимо составлять Алексею компанию и никогда, никогда не быть лучше, чем он. Не быть уверенным, независимым, сильным. Не заставлять «Карлсона» чувствовать свою человеческую мелкость и одиночество. В данном случае Алексей становится источником морального насилия, шантажирую человека, находящегося рядом: если необходима дружба, деньги какая-либо помощь, то Алексей с радостью даст её в обмен на чувство собственного превосходства. Захар не собирается играть в эту игру, даже не осознавая и не пытаясь осознать её правил. В итоге Алексей, почувствовавший свою мелкость рядом с Захаром, отвечает ему неприкрытой злобой, идущей от зависти ― сначала он оскорбляет, а затем просто вступает в драку.

В каждом следующем рассказе насилие является очевидной составляющей внутренней слабости или неполноценности. Наиболее яркий пример ― «Шесть сигарет и так далее». Главный герой работает вышибалой в ночном клубе. Здесь насилие уже очевидно с обеих сторон: со стороны повседневного мира ― посетителей клуба, и со стороны самого героя. Захар пытается поддерживать порядок, не допуская драк и конфликтов в клубе. Посетители, в свою очередь, пытаются этот порядок нарушить. Они нарушают его не потому, что заранее объявлены отрицательными героями, а потому, что они не умеют контролировать свои чувства и инстинкты, потому что каждый из них в какой-то степени душевно покалечен и несчастен. Поэтому внешняя демонстрация силы ― нарушение порядка ― необходима многим посетителям клуба для самоутверждения. Отсутствие самодостаточности в разных формах проявляется практически во всех героях рассказа. Лев Борисович ― директор клуба, постоянно повторяет слова: «у него есть привычка каждую фразу повторять по два раза, словно проверяя её вес: не слишком легка ли, не слишком ли дёшево он её отдал». Неуверенный в себе, он прячется от конфликтов и вообще сторонится общения. Есть ли насилие с его стороны? Да, и это насилие проявляется в жадности: он экономит на охране, когда нужно пятеро охранников, он оставляет всего двух ― а это одна из причин того, почему главному герою трудно самостоятельно поддерживать порядок. Лев Борисович стремится открыть на месте клуба притон. Он принимает участие в создании того самого покалеченного пространства, которое можно отчасти приравнять к покалеченному внутреннему миру разных героев.

Посетители клуба более ярко олицетворяют разные человеческие комплексы, рождающие насилие. «Позёр» грубит и фамильярничает, пристаёт к девушкам, но, почувствовав настоящую грубую силу, прячется, потому что настоящему противнику, а не молодой девушке, не может ничего противопоставить. Все участники несут в себе разную степень слабости и неуверенности, которую прячут за насилием. Кульминацией рассказа является драка межу двумя компаниями ― «местных братков» и «московских». Конфликт возникает на пустом месте: джип «московских» перегородил дорогу автомобилю «местных». Уступить дорогу ― значит показать слабость. Это оказалось достаточной причиной для того, чтобы начать избивать друг друга. Главный герой вступает в эту драку и разнимает участников, отправив их по домам. При этом он выступил сам со стороны насилия: нужно просто ударить человека, чтобы тот подчинился существующему порядку вещей. Но в данном случае события разворачиваются так, что ситуация разрешается благополучно благодаря вовремя сказанному и услышанному слову, а не силе, произошедшая драка только подтверждает общеизвестное правило, что на каждую силу найдётся ещё большая сила.

Важен конец рассказа: Захар возвращается домой, где его ждут жена и маленький ребёнок, который плачет в кроватке. Мать слишком устала и попросила подойти мужа к ребёнку. Тот был зол после тяжёлого рабочего дня и не мог сразу этого сделать. Ребёнок оставался плакать один. Этот момент важен тем, что он демонстрирует слабость насилия: оно не приносит результатов. Оно не созидает и не делает мир лучше. Чтобы подойти к ребёнку и успокоить его, создав тем самым что-то положительное, требовались терпение и ласка. Насилие не способно на такие чувства».

В романе «Обитель» изображён всё тот же герой-пацан, типичный для Прилепина грубый «дурак», и то же самое отвратительное насилие, что в приведённых выше рассказах.

Вот как, например, Прилепин изобразил «бой» Артёма с котом (стр. 357―358):

«На чердаке было ещё хуже: картина преступления проявилась немедленно.

Крупный рыжий кот сидел в кроличьем вольере и держал в зубах довольно крупного крольчонка.

Тот был явно уже не жилец, едва пузырился тихой кроличьей кровью и предсмертно дрожал.

У кота были совершенно злодейские глаза.

<…>

― Я сейчас убью тебя, ― уверенно пообещал Артём коту, озираясь в поиске того, чем это можно сделать.

Обнаружился железный совок, в который сгребали кроличий помёт.

<…>

Артём бросился к бездыханному кролику, схватил его за шиворот и так побежал за котом.

Торопиться, впрочем, было некуда: кот пропал.

― Куда ж ты делся? ― громко спрашивал Артём, весь позеленевший от натуральной злобы. ― И откуда ты взялся? Я ж тебя не видел ни разу! Иди, кролика доедай своего, что бросил-то. Иди, гад!

<…>

― Или снять с кролика шкуру ― натянуть на кота? ― вслух предположил Артём. ― Слышишь, гад? Натяну на тебя шкуру, будешь с длинными ушами ходить, подонок…»

В этом абсолютно идиотическом и ненужном роману «диалоге героя с котом», читатель видит готовность Артёма к очередному насилию ― убийству дикого кота. Убил отца, готов при случае убить свою инстинктивную любовницу Галину и такого же кота ― такое вот «перевоспитание» насильника в экспериментальном лагере.

Бездумное бытовое насилие, характерное для рассказов, Прилепин перенёс в большой роман с серьёзной и трагической «лагерной темой» ― и вот какая глупая мешанина из этого получилось.

- Мотив чудовищности чекистов и красноармейцев

Проводимая Прилепиным через весь роман линия в обличении преступлений чекистов и красноармейцев свидетельствует, по-моему, об утрате автором части здравого смысла.

Я не случайно написал «чудовищности чекистов», а не «чудовищных преступлений чекистов». Приготовьтесь если не покрутить пальцем у виска, то хотя бы посочувствовать Прилепину: вот как нелюбящий Советскую власть писатель изображает чекистов и красноармейцев (привожу несколько цитат, в романе их можно набрать больше сотни):

«Подвязав ветви колючкой, а одну длинную, когтистую проволочную жилу ловко спрятав посреди душистых ветвей, Афанасьев изготовил «веничек секирский».

― Ай, как продерёт! ― кричал Афанасьев. ― До печёнок! ― он попробовал на себе и пришёл в ещё больший восторг.

Артём не отставал.

Закопав готовые соловецкие и секирские веники поглубже среди остальных, обычных, Афанасьев с Артёмом продолжили своё занятие.

«Веничек чекистский» шёл уже с двумя жилами колючки.

Веник с тремя рогатыми жилами наломанной колючей проволоки назвали “Памяти безвременно ушедшего товарища Дзержинского”.

― Представь! ― заливался Афанасьев, мотая рыжей головой ― и ловя себя за чуб кулаком; смех его тоже был какой-то рыжий, веснушчатый, рассыпчатый. ― Тёма, ты только представь! Пришла чекистская морда в баню! Ну-ка, говорит, банщик, наподдавай мне! Наподдавал банщик так, что всё в дыму, ничего не разглядеть! Ну-ка, кричит из клубов пара чекист, пропарь-ка меня в два веничка! И как пошёл банщик его охаживать, как пошёл!.. Чекист вопит! Банщик старается! Чекист вопит! Вроде пытается перевернуться! Банщик ещё пуще! Ещё злее! Ещё чаще! Ещё поддал! Ещё пропарил!.. Чекист уж смолк давно! Банщик постарался-постарался и тоже понемногу успокоился… И вот дым рассеялся, стоит банщик и видит: вокруг кровища… клочья мяса!.. вместо чекиста ― кровавая капуста!.. где глаз, где щека!.. где спина, где жопа!.. как в мясной лавке!.. и в руках у банщика вместо веника ― два шампура с нанизанными лохмотьями мяса!.. и тут входит другой чекист ― ты представь, Тёма, эту картину! Входит! Другой! Чекист! И на всё это смотрит огромными детскими глазами! Картина «Банщик и чекист», бля! «Не ждали»! Передвижники рыдали б!..

Артём так хохотал, что закружилась голова: кулак засовывал в рот и кусал себя, чтоб не ошалеть от смеха.

Веник «Суровая чекистская жопа» готовили долго, совместно. Он был огромен и толст ― ухватить его можно было только двумя руками, да и поднять не просто. Проволочных жил там было с десяток. По большому счёту таким воистину можно было изуродовать, главное ― размахнуться как следует.

Две хилые берёзовые веточки, сплетённые с одной жилой колючки, назвали «Терновый венчик каэровский»». [Стр.104]

«У стола стояло уже четверо чекистов, все, кроме, Эйхманиса, краснолицые, мясистые ― и все жевали». [Стр.248]

«Чекисты орали, как большие, мордастые и пьяные чайки, ― и голоса у них были довольные». [Стр. 250]

«Горшков был, как большинство других чекистов, мордастым, крепким типом. Щёки, давно заметил Артём, у их породы были замечательные ― за такую щеку точно не получилось бы ущипнуть. Мясо на щеках было тугое, затвердевшее в неустанной работе, словно эти морды только и занимались тем, что выгрызали мозг из самых крепких костей». [Стр. 266]

«Даже соловецкие, такие тоскливые, облезлые, почерневшие стены, пустые монастырские окна, словно бы пахнущие чекистским перегаром…» [Стр. 296]

«Кота Артём мысленно прозвал «Чекист». Вылитый ведь.

― Кыс-кыс-кыс! ― позвал Артём: может, отзовётся на ласку.

«Убью хоть одного чекиста».

Как же, так прибежит.

Чекисты в ласке не нуждаются.

Только чекистки иногда.

…Гали всё не было». [Стр. 359]

Галя говорит Артёму про Эйхманиса:

«Да ему просто скучно с этими красноармейскими скотами ― а большинство из них скоты. Если завтра всех красноармейцев посадили бы, а его назначили их перевоспитывать ― в нём бы ничего не дрогнуло. Почему? Потому что Эйхманис куда больший скот, чем все вы, вместе взятые…» [Стр. 361]

«Прошли трое красноармейцев, не глядя на Артёма. Он подумал, что и красноармейцы, и блатные всегда казались ему на одно лицо ― как китайцы. Блатные: грязные, как обмылки, со сточенными зубами. Красноармейцы: со своими собачьими лицами и вдавленными глазами. Как их было отличить? Проще было одну чайку отличить от другой». [Стр. 377]

Вот фраза из портрета бывшего милиционера Крапина:

«И ещё ― его красный широкий затылок, такой красный, словно его вынули из борща». [Стр. 417]

«Пока Эйхманис собирал дела, а Ногтев не вступил в должность, Бурцев успел высоко подняться. Работая в ИСО, он исхитрился собрать материал на чекистское руководство, которое, как выяснилось, состояло наполовину из кокаинистов и сифилитиков». [Стр. 426]

«Чекистов в здании оказалось неожиданно много, словно они повылезали из шкафов, из-под столов, из-под диванов, где прятались.

― Это кто? ― спросили у красноармейца внизу очередные черти в кожаных тужурках.

Артём вздрогнул. Чекисты искали, кого бы им убить.

<…>

Артём заспешил в сторону Наместнического корпуса, но оттуда ему навстречу за волосы вытащили священника, и внутри здания кто-то орал, словно человеку зажали самые больные чресла дверью… а может так оно и было.

Чекист, тащивший священника, был пьян ― не отпуская волос из кулака, он проблевался на камни двора и через эту зловонную лужу потащим своего пленника дальше». [Стр. 464]

«В предбаннике, у самого входа, лежали вповалку сапоги, все очень грязные и отсвечивали каким-то незнакомым, мерзостным светом.

Подняв глаза, Артём увидел несколько совсем голых, мокрых и распаренных мужчин, сидевших на лавках.

У одного свисала такая длинная мошонка, словно он с детства привязывал к ней грузило и так ходил, привыкая. Второй держал всю свою обильную мотню в руке и то сжимал кулак, то ослаблял ― с порога казалось, что он держит там огромную, варёную, волосатую жабу». [Стр. 467]

Портрет чекиста Ткачука:

«Посреди предбанника снова стоял Ткачук ― натуристый, с мокрыми кустистыми бровями, зубастый ― как будто у него за каждый чужой выбитый зуб вырастало два собственных в его мощном, со здоровенными губами, рту». [Стр.469]

Звери-чекисты, моющиеся в бане, возле порога которой лежал убитый ими человек, разумеется, грубые насильники, истязатели женщин:

«Вернулись к бане.

Внутри раздавались тягостные женские стоны, как будто каждую крыл не мужской человек, а чёрт с обугленными чёрными яйцами и бычьим раскалённым удом ― тонким, длинным в полтора штыка, склизко выползающим откуда-то из глубин живота, полного червей и бурлыкающего смрада». [Стр.474]

Нет смысла умножать число цитат по мотиву звериного облика чекистов и красноармейцев. Обобщённый образ чекиста выглядит, по Прилепину, так: чекист ― это «не мужской человек», а не нуждающийся в ласке и пахнущий перегаром чёрт в кожаной тужурке, кокаинист и сифилитик, «с обугленными яйцами и бычьим раскалённым удом ― тонким, длинным в полтора штыка, склизко выползающим откуда-то из глубин живота, полного червей и бурлыкающего смрада»; уд чекиста ― стандартный длиною в полтора лезвия штыка винтовки Мосина (т. е. примерно полуметровый), зато в мошонках чекистов автором романа наблюдалось многообразие: «у одного свисала такая длинная мошонка, словно он с детства привязывал к ней грузило и так ходил», у другого мотня похожа на «огромную, варёную, волосатую жабу»; чекист зубаст чужими зубами почище любого американца; у него обязательно красная мясистая морда и даже может быть «красный широкий затылок, такой красный, словно его вынули из борща»; он щекаст, причем «за такую щеку точно не получилось бы ущипнуть, а мясо на щеках настолько тугое, затвердевшее в неустанной работе, словно чекисты только и занимались тем, что выгрызали мозг из самых крепких костей»; чекист, когда проблюётся, «орёт, как большая, мордастая и пьяная чайка, ― и голос у него довольный…»

Образ красноармейца кисти Прилепина тоже не подкачал: все (!) выведенные на страницы романа красноармейцы ― это клонированный скот «с собачьими лицами и вдавленными глазами. Как их было отличить? Проще было одну чайку отличить от другой». В общем, красноармейцы все на одно лицо, как китайцы.

Прочтя «Мастера и Маргариту», врач-нарколог сразу поймёт: «Автор ― мой пациент» (Михаил Булгаков, увы, был конченным морфинистом); прочтя «Обитель», врач-психиатр подумает об авторе то же самое.

Вот на таком уровне написал и пропущен в печать огромный роман! Эта «пурга», которую гнал автор по 746 страницам текста по мотиву «образ чекистов», не спишешь на «художественное преувеличение». Я не допускаю мысли, что Прилепин не смотрел фотографий и не видел фильма о Соловках середины 1920-х годов. Не мог он увидеть таких чекистов с удами длиною 44 сантиметра и таких красноармейцев всех на одно лицо ― с собачьими лицами и вдавленными глазами, каких изобразил в романе. Значит, намеренно врал читателю, «нагнетал», презрев историческую правду. Зачем ― другой вопрос. Главное для нас, что Прилепин, не уважая читателя, с грязнотцою наврал.

Рабле, кормление Пантагрюэля

Всё творчество Прилепина физиологично и натуралистично. Есть писатели и похлеще Прилепина. Рабле писал роман «Гаргантюа и Пантагрюэль» именно так ― физиологично и натуралистично, ― но в другом жанре. Салтыков-Щедрин писал так, но в жанре сатиры. Один «органчик» Брудастого в «Истории одного города» чего стоит. Напомню. В 1762 г. в город Глупов прибыл Дементий Варламович Брудастый. Он сразу поразил глуповцев угрюмостью и немногословием. Его единственными словами были «Не потерплю!» и «Разорю!».

Органчик кричал, но собственных идей не имел

Город терялся в догадках, пока однажды письмоводитель, войдя с докладом, не увидел странное зрелище: тело градоначальника, как обычно, сидело за столом, голова же лежала на столе совершенно пустая. Глупов был потрясён. Но тут вспомнили про часовых и органных дел мастера Байбакова, секретно посещавшего градоначальника, и, призвав его, всё выяснили. В голове градоначальника, в одном углу, помещался органчик, могущий исполнять две музыкальные пьесы: «Разорю!» и «Не потерплю!». Но в дороге голова отсырела и нуждалась в починке. В конце концов, лишившись градоначальника с органчиком в голове, глуповцы впали в анархию.

Органчик Брудастого. Кадр из мультфильма

Сатира Салтыкова-Щедрина на царских чиновников получилась блистательно и стала русской классикой. У Салтыкова-Щедрина органчик в голове чиновника символизирует механическое исполнение приказов, идущих от царя, у Прилепина мужской «орган», «склизко выползающий откуда-то из глубин живота, полного червей и бурлыкающего смрада», символизирует непонятно что. Скорее всего, ничего не символизирует: вот захотелось автору выставить чекистов чудовищами ― и ляпнул: «Уд полтора штыка!»

В отличие от Рабле и Салтыкова-Щедрина, Прилепин пишет в жанре приключений, авантюры: в этом жанре, посреди обожаемых Прилепиным морей крови и океанов жестокости, гротескные преувеличения в описании тела абсолютно не уместны. Рабле и Салтыков-Щедрин пишут с иронией, отвлечённо, паря над материалом, а Прилепин пишет с ненавистью, со злобой, открыто внося личное авторское отношение, что не органично для приёма гротеска, требующего лёгкости, отстранённости автора от предмета описания.

Сейчас я, опираясь на работы Бахтина о Рабле, тоже позволю себе побыть натуралистичным, и попробую осветить натурализм Прилепина относительно образа чекиста до логического завершения.

Юный Пантагрюэль щупает придворную даму

В мотиве образа и облика чекистов Прилепин выставил себя с очень неприглядной стороны. Если претендуешь на звание русского писателя, ты не можешь выставлять себя дурачком. Понятное дело, хотел заработать паёк (и заработал) из рук либералов, но есть способы от них работать, не выставляя себя на посмешище.

Смотрим в справочник: длина лезвия штыка винтовки Мосина, стоявшей на вооружении Красной армии в то время, составляет 29 сантиметров. Значит, полторы длины штыка ― 44 сантиметра (если же взять всю длину штыка, то выйдет далеко за полметра). Если за чекиста принять среднего роста мужчину (176 см), то у него расстояние от паха до колена составит 33―34 см. Уд чекиста, значит, должен свисать на 10 сантиметров ниже колена. Чекисты в 1920-е годы ходили в хромовых сапогах, с голенищем под самое колено, значит конец уда должен был заправлен в сапог. Такую оглоблю не спрятать было от наблюдательных врагов Советской власти, но что-то ни один их них, исписав до Прилепина тысячи и тысячи нелицеприятных для чекистов страниц, не отмечал столь заметную достопримечательность. И только прилепинский верный глаз разглядел полуметровые чекистские порно-уды через толщу почти девяти десятков лет, прошедших с описываемых в романе событий. У Прилепина чекист получился не отличный вояка ― победитель опытных офицеров царской армии, белоказаков, белочехов, махновцев, басмачей и Антанты, ― какими были в абсолютном своём большинстве вышедшие из Красной армии чекисты, а вышла нелепая порномодель.

Полуметровые уды для чекистов, я полагаю, на ум Прилепина пришли с порносайтов. Таких сайтов не было во времена Лихачёва, Солженицына и Шаламова, отбарабанивших свой срок в лагерях, и я не думаю, что, существуй такие сайты во времена ГУЛАГа, уважающие себя писатели опустились бы в изображении чекистов до прилепинской «образности».

Прочтя о полуметровых удах, иной читатель невольно задастся вопросом: «Это в ЧК, как на порносайты, набирали такой длинноудый контингент, или брали любых, а потом ― по запатентованному способу ― Дзержинский вытягивал члены новобранцев до стандартной длины в полтора лезвия штыка?»

Прилепин никудышный портретист. Если, согласно романному образу, чекисты ― черти, то почему описаны только красные жующие морды со щеками, за которые не ущипнуть, да уды, но не упомянуты характерные приметы чертей: рога, хвост и копыта? Ведь Артём видел голых чекистов в бане, и должен был обратить внимание не только на длину и форму удов, но и на эти главные приметы. Большое упущение в образе чекистов, автор! В следующем своём опусе, если опять захотите пройтись по закромам благодарных либералов, обязательно опишите у чертей-чекистов рога и копыта, хвосты и гривы ― выйдет полный наборчик.

Пантагрюэль на войне

А вот частые зубы у чекистов по любому придётся убрать. Зачем чёрту зубы и, тем паче, зубастость? Он не ест, не жуёт, не кусается ― он жарит грешников на сковородке. И зачем чёрту уд? Чёрт не размножается половым путём, не справляет естественных надобностей: он ― бесполый дух, чёрный ангел, рождается силой воображения человека. К слову, у гоголевского чёрта в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» уда нет совсем, красных щёк, варёного затылки и зубов ― тоже.

Я думаю, особенно будут возмущены полуметровым удом читательницы-феминистки. Караул: у чертей чекистов мужского рода такие огроменные причиндалы, а у чертовки чекистки Галины ― ни хрена! У чекистов ― сплошь заслуженных кокаинистов и сифилитиков ― красные не только лица, но и варёные в борще затылки, а у дискриминируемой автором чекистки ― всего лишь пьяницы ― белое тело, как у обыкновенной бабы!

Но, может быть, «полуметровый» ― это художественное преувеличение Прилепина, гипербола, гротеск?

Давайте с гротеском разберёмся.

Излюбленный приём Рабле — гротеск, гипербола. Это связано с личностями главных героев — великанов Гаргантюа и Пантагрюэля. Подчас они спокойно уживаются с обычными людьми (едят с ними за одним столом, плывут на одном корабле), но далеко не всегда. Гаргантюа садится отдохнуть на собор Парижской Богоматери и принимает пушечные ядра за мух, Пантагрюэля приковывают к колыбели цепями, служащими для перекрытия гаваней. Кульминации этот приём достигает, когда Пантагрюэль, высунув язык, укрывает от дождя свою армию, а один из его приближённых случайно попадает в рот своему господину и обнаруживает там города и деревни.

У Рабле много места в романе уделяется грубоватому юмору, связанному с человеческим телом, часто говорится об одежде, вине, еде и венерических заболеваниях. Пролог первой книги начинается со слов «Достославные пьяницы и вы, досточтимые венерики (ибо вам, а не кому другому, посвящены мои писания)!» Это совершенно нетипично для средневековой романистики, считавшей перечисленные темы низкими и не достойными упоминания. Прилепин с достойной самого Рабле нескромностью называет половину чекистов «сифилитиками».

Характерная особенность «Пантагрюэля» — обилие крайне подробных и в то же время комичных перечислений блюд трапез, книг, наук, законов, денежных сумм, животных, смешных имён воинов и тому подобного.

Бахтин в своём труде «Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса» писал:

«Преувеличение, гиперболизм, чрезмерность, избыток являются основными признаками гротескного стиля. У Рабле гротеск имеет не только сатирическую функцию, материально-телесная стихия в «Гаргантюа и Пантагрюэле» носит положительный, жизнеутверждающий характер».

А полуметровый уд чекиста в романе Прилепина имеет «жизнеутверждающий характер»? Имеет он положительный смысл народного характера, который придаёт Рабле своему физиологичному герою? Нет.

Язык Рабле причудливый, сложный, нагромождение оборотов. Гротескно-комическая струя имеет несколько значений. Заманивает читателя, интересует, облегчает восприятие глубоких мыслей в основе. С другой стороны, она их маскирует, служит щитом от цензуры. В средние века обличье шутовства делало возможными очень смелые высказывания и профессиональным шутам разрешалось говорить, паясничая, то, что считалось недопустимым в устах кого-либо другого. На это назначение своей забавной манеры повествования Рабле указывает сам в предисловии, где он сравнивает свой роман с античными ларчиками, украшенными всякими «весёлыми и потешными изображениями», а внутри таящими «тонкие снадобья», и предлагает «после тщательного чтения и зрелого размышления разломать кость и высосать оттуда мозговую субстанцию». Как известно, не все мысли Рабле расшифрованы. Частный случай гротеска ― размеры Гаргантюа (включая половые органы) в первых двух книгах. Это гиперболизированное стремление натуры освободиться от гнета средневековья.

Это всё в романе у Рабле в XVI веке. А у Прилепина в XXI веке какие «глубокие мысли» заложены в романе, от какой цензуры автор прячется, от какого гнёта освобождается, что зашифровал он, пиша о полуметровых удах чекистов? Нет ответов.

Согласно Бахтину, гротеск в романе Рабле выполняет важную эстетическую функцию: он помогает воспроизведению универсальной картины мира, создавая для этого высокую степень образного обобщения, которую не мог бы достичь ещё не развитый натуралистический реализм. Формы и характер фантастической образности Рабле были обусловлены целым рядом внутренних и внешних, объективных и субъективных факторов. Гротеск, форма которого заимствована из народного творчества, представляет собой неотъемлемую черту образного мышления не только Рабле, но и многих других художников Возрождения. Чудовищные несоразмерности, несуразицы, диспропорция роста, весёлые нелепости, курьёзы и неразбериха, разрывы в логической цепи, резкие переходы и неожиданные следствия ― всё это характеризовало формы художественного мышления в эпоху начавшегося великого брожения, ломки векового уклада, когда жизнь быстро рванулась вперёд, и гротеск старого, на каждом шагу рождающего новое, как образная концепция бытия, вошёл в литературу из самой действительности. Воплощением исторического оптимизма, непоколебимой веры в человека и его будущее, свойственных воззрениям гуманистов, явилась фантастически гиперболизированная сила и мощь королей-великанов ― героев романа Рабле. Она же продиктовала Рабле вдохновенный апофеоз человека, картины «божественного», космического могущества людского рода, обращённые к очень отдалённому будущему. Образным проявлением характерного для ренессансного сознания стихийного антропологического материализма явилась в эпопее гиперболизация материального и телесного начала, фантастика материальной мощи и роста, буйного расцвета, избытка и игры материальных, телесных сил, где под стать образам королей-великанов и количество поглощаемой ими еды и выпитого вина, где знаменитая кобыла Гаргантюа, отмахиваясь своим хвостом от оводов, уничтожает целый лес.

С таким огромным «хозяйством» юный Пантагрюэль живо интересуется дамами

Через весь роман Рабле проходит могучий поток гротескной телесной стихии ― разъятое на части тело, обособленные гротескные органы (например, в Панурговых стенах), кишки и внутренности, разинутые рты, пожирание, проглатывание, еда и питьё, акты испражнения, моча и кал, смерти, родовые акты, младенчество и старость и т. п. Тела смешаны между собою, с вещами (например, в образе Каремпренана) и с миром. Повсюду сквозит тенденция к двутелости. Повсюду подчёркнут родовой и космический момент тела. Рабле не только изображает гротескный образ тела во всех его существенных моментах, но он даёт и теорию тела в родовом аспекте. Например, слова Панурга о том, что каждый преступник перед смертной казнью должен зачать нового человека. В знаменитом рассуждении Панурга о дебиторах и кредиторах, изображая идеальный утопический мир, где все дают и все сами получают взаймы, Панург также развивает теорию родового тела.

Тема родового тела сливается у Рабле с темой и с ощущением исторического бессмертия народа. Бахтин:

«Это живое ощущение народом своего коллективного исторического бессмертия составляет самое ядро всей системы народно-праздничных образов. Гротескная концепция тела является, таким образом, неотрывною составною частью этой системы. Поэтому и в образах Рабле гротескное тело сплетается не только с космическими, но и с социально-утопическими и историческими мотивами и прежде всего с мотивом смены эпох и исторического обновления культуры».

В эпизодах и образах романа Рабле фигурирует по преимуществу телесный низ в узком смысле слова. Но в гротескных образах ведущую роль играет также разинутый рот. Бахтин:

«И он, связан, конечно, с топографическим телесным низом: это ― раскрытые ворота, ведущие в низ, в телесную преисподнюю. С разинутым ртом связан образ поглощения-проглатывания ― этот древнейший амбивалентный образ смерти и уничтожения. В то же время с разинутым ртом (глоткой и зубами) связан ряд пиршественных образов. <…> Особенно важную, прямо ведущую роль играет разинутый рот в хронологически первой книге романа ― в «Пантагрюэле». Можно предполагать, что героем этой книги является именно разинутый человеческий рот».

Прилепин объявил чекистов чертями, но не потрудился описать их, чтобы закрепить интересный во все века образ в воображении читателя. Не потрудился дать чекистам дьявольские имена. А вот Рабле и Салтыков-Щедрин закрепили свои образы, дали им нарицательные имена. У Салтыкова градоначальник имеет характерную фамилию Брудастый, у Рабле Пантагрюэль ― настоящее имя чёрта из средневековых дьяблерий. Бахтин:

«Ни имя, ни ядро образа Пантагрюэля не были созданы Рабле. Самое имя существовало до него и в литературе, как имя одного из чертей в дьяблериях, и в языке, как нарицательное имя (название) горловой болезни ― потери голоса в результате перепоя (болезнь пьяниц). Таким образом, нарицательное имя (название болезни) связано со ртом, с горлом, с выпивкой, с болезнью, то есть с весьма характерным гротескным комплексом. С таким же, но с более широким и космическим комплексом связан и образ Пантагрюэля в дьяблериях. <…> Дьяблерии, составлявшие часть мистерии, по характеру своих образов принадлежали к народно-праздничным площадным формам. И образы тела в них носили резко выраженный гротескный характер. В этой гротескно-телесной атмосфере дьяблерий и появляется впервые образ Пантагрюэля».

Почему нельзя и относительно романа «Обитель» повторить слова Бахтина, что, мол, образы тела чекистов и красноармейцев носят «резко выраженный гротескный характер». Да потому что гротеск, как приём, не соответствует ни идее романа, ни «лагерной теме», ни жанру романа, и гротеск нарушает общий безгротескный пацанский стиль.

Бахтин:

«Первая глава книги сразу вводит гротескный образ тела со всеми его характерными особенностями. В ней рассказывается о происхождении рода гигантов, к которому принадлежал Пантагрюэль. После убийства Авеля пропитанная кровью земля была исключительно плодородной. <…> Таков первый телесный мотив этой главы. Его гротескно-карнавальный характер очевиден; первая смерть (по библейскому сказанию, смерть Авеля была первою смертью на земле) обновила плодородие земли, оплодотворила её. Здесь ― уже знакомое нам сочетание убийства и родов, но в космическом аспекте земного плодородия. Смерть, труп, кровь, как семя, зарытое в землю, поднимается из земли новой жизнью, ― это один из древнейших и распространённейших мотивов. Другая вариация его: смерть обсеменяет матерь-землю и заставляет её снова родить. Эта вариация часто расцвечивается эротическими образами (конечно, не в узком и специфическом смысле этого слова). Рабле говорит: «Сладостное, вожделенное лобзание великой кормилицы нашей ― земли, которое зовётся у нас погребением». Образ погребения, как последних объятий матери-земли, очевидно, навеян Плинием, который подробно разрабатывает тему материнства земли и смерти-погребения, как возврата в её лоно. Но этот древний образ смерти-обновления, во всех его вариациях и оттенках, Рабле склонен воспринимать не в высоком стиле античных мистерий, а в карнавальном, народно-праздничном духе, как весёлую и трезвую уверенность в относительном историческом бессмертии народа и себя в народе».

![И сказал Каин Авелю, брату своему [пойдем в поле]. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его.](https://litredactor.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/09/d0b8-d181d0bad0b0d0b7d0b0d0bb-d0bad0b0d0b8d0bd-d0b0d0b2d0b5d0bbd18e-d0b1d180d0b0d182d183-d181d0b2d0bed0b5d0bcd183-d0bfd0bed0b9d0b4d0b5.jpg?w=584)

И сказал Каин Авелю, брату своему: [пойдём в поле]. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его

Мотив смерти-обновления-плодородия был первым мотивом Рабле, открывшим его бессмертный роман. Может быть, Прилепин, как писатель, уже дорос до Рабле, и тоже вложил в полуметровый уд чекиста подобные Рабле смыслы? Но нет, у Прилепина полуметровый уд используется для пошлого соития пьяных чекистов с заключёнными женщинами, которые «одним местом» зарабатывают себе досрочное освобождение, и для этого стонут погромче, изображая экстаз, ― и всё, никакого обновления-плодородия не просматривается, гольная секс-«страшилка». Сегодня таким пьяным соитиям по баням и саунам несть числа, но как не было в 1929 году, так нет и сегодня мотива для изображения в художественном произведении полуметровых удов.

Между тем, когда размеру члена литературных героев автор придаёт великий смысл, то полуметровый представляется уже маленьким. Бахтин:

«Особенно плодородна была земля «на кизиль». Но люди, которые ели этот кизиль, начинали развиваться ненормально: какая-нибудь одна часть тела разрасталась до чудовищных размеров. И Рабле разворачивает ряд типично гротескных образов отдельных чудовищно преувеличенных членов тела, совершенно заслоняющих остального человека. Даётся картина разъятого на части тела, но только отдельные части эти изображены в грандиозных размерах. Прежде всего изображаются люди с чудовищными животами (типичное гротескное преувеличение); к этой весёлой расе пузатых принадлежат святой Пансар и Жирный Вторник. Святой Пансар (т.е. св. Пузан) ― шуточное имя святого, которого обычно связывали с карнавалом. Характерно, что к расе пузатых отнесён и сам карнавал. Затем Рабле изображает невероятной величины горбы, чудовищные носы, исключительно длинные ноги, громадные уши. Подробно изображены те, у кого вырос невероятной длины фалл (они могут обернуть его вокруг своего тела, как пояс, шесть раз), а также и те, у кого разрослись яички. В результате перед нами образ грандиозного гротескного тела и одновременно целая серия карнавальных фигур (ведь в основу оформления таких фигур кладутся обычно те же гротескные мотивы)».

Шесть раз обернуть вокруг своего тела, как пояс, ― это не полуметровый, который можно преспокойно засунуть в сапог. Но в романе Рабле такой член «на своём месте», там говорится и о гигантских гульфиках, куда можно упрятать столь внушительное хозяйство, ― и образ гиганта с гигантским членом закончен. А в романе «Обитель», если уж быть натуралистичным до конца, для полноты образа тела чекиста автор должен был указать: куда чекист свой полуметровый уд прячет от бдительной советской общественности.

Ещё цитата из Бахтина:

«Гротескная фантастика в изображении человеческого тела и совершающихся в нем процессов проявляется при изображении болезни Пантагрюэля, при лечении которой в его желудок спускают рабочих с заступами, крестьян с кирками и семь человек с корзинами для очистки желудка от нечистот.